Аральское море

Аральское мореАрал теізі, узб. Orol dengizi, Орол денгизи, каракалп. Aral ten'izi, Арал теизи) — бывшее бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов XX века уровень моря (и объём воды в нём) стал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья с целью орошения, в 1989 году море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.

До начала обмеления Аральское море было четвёртым по величине озером в мире[1].

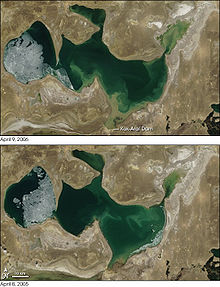

Падение уровня Аральского моря с 1960 по 2009 гг.

Падение уровня Аральского моря с 1960 по 2009 гг.

Исторические сведения

В историческую эпоху происходили существенные колебания уровня Аральского моря. Так, на отступившем дне были обнаружены остатки деревьев, росших на этом месте. В середине кайнозойской эры (21 млн лет назад) Арал был соединён с Каспием. До 1573 года Амударья по рукаву Узбой впадала в Каспийское море, а река Тургай — в Арал. Например, на карте, составленной греческим учёным Клавдием Птолемеем (II век н. э.), показаны Аральское и Каспийское моря, в Каспий впадают реки Зерафшан и Амударья[2].

В конце XVI и начале XVII веков из-за понижения уровня моря образовались острова Барсакельмес, Каскакулан, Козжетпес, Уялы, Бийиктау, Возрождения. Реки Жанадарья с 1819 года, а Куандарья с 1823 года перестали впадать в Арал.

Остров Барсакельмес, рисунок Тараса Шевченко, 1848 год

Остров Барсакельмес, рисунок Тараса Шевченко, 1848 год  Шхуны Аральской экспедиции — рисунок Т. Г. Шевченко

Шхуны Аральской экспедиции — рисунок Т. Г. Шевченко

В 1848 году в Оренбурге была построена шхуна «Константин», к лету того же года она была доставлена в укрепление (Раимское) вблизи устья Сыр-Дарьи. В 1849 году под руководством А. Бутакова была проведена первая научная экспедиция по описанию Аральского моря, проведена общая рекогносцировка Арала, сделан промер глубин, произведена полная съёмка острова Барса-Кельмес, открыта и изучена группа островов Возрождения, проводились астрономические и метеорологические наблюдения, опись ледовой обстановки в зимнее время, проведён сбор образцов полезных ископаемых. В 1850 году Гидрографическим департаментом Морского министерства была издана Морская карта Аральского моря.

В 1852 году в разобранном виде были доставлены в укрепление Раим пароходы «Перовский» и «Обручев». Первый пароход был спущен на воду Аральского моря в 1853 году.

Дальнейшие исследования Аральского моря проходили одновременно с боевыми действиями по присоединению среднеазиатских государств и Аральская флотилия принимала в них участие. Осенью 1854 года аральская верфь была перенесена из Раима в Казалинск. Аральская военная флотилия охраняла судоходство, обеспечивала воинские перевозки, производила гидрографические работы, все пароходы и вспомогательные суда имели артиллерийское вооружение. В 1862 году новые пароходы «Арал» и «Сырдарья» были спущены на воду в Казалинске.

В 1886 году были организованы экспедиции А. Никольского на юге Арала, академика Льва Берга на севере моря, которые дали довольно подробную информацию о климате, фауне и флоре моря. В 1905 году российские купцы Лапшин, Риткин, Красильников, Макеев со своими лодками организовали крупные рыбацкие союзы и создали акционерное общество «Хива» в Аральске, положив начало промышленному лову рыбы в Арале.

С начала систематических наблюдений (XIX век) и до середины XX века уровень Арала практически не менялся. В 1950-х годах Аральское море было четвёртым по площади озером мира, занимая около 68 тыс. км; его длина составляла 426 км, ширина — 284 км, наибольшая глубина — 68 м.[3]

В 1930-е началось масштабное строительство оросительных каналов в Средней Азии, которое особенно интенсифицировалось в начале 1960-х. С 1960-х годов море стало мелеть из-за того, что вода рек, впадавших в него, во всё возрастающих объёмах отводилась на орошение. С 1960 по 1990 площадь орошаемых земель в Центральной Азии увеличилась с 4,5 млн до 7 млн га. Потребности народного хозяйства региона в воде возросли с 60 до 120 км в год, из которых 90 % приходится на орошение, при этом вода, отводимая для орошения нередко использовалась неэффективно. Начиная с 1961, уровень моря понижался с возрастающей скоростью от 20 до 80—90 см/год.

Спутниковый снимок 1964 года

Спутниковый снимок 1964 года

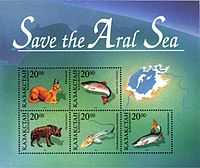

До 1970-х годов в Арале обитали 34 вида рыб, из них более 20 имели промысловое значение. В 1946 году в Аральском море отловлено 23 тысячи тонн рыбы, в начале 1980-х этот показатель достигал 60 тысяч тонн. На казахстанской части Арала было 5 рыбозаводов, 1 рыбоконсервный комбинат, 45 рыбоприёмных пунктов, на узбекистанской (Республика Каракалпакстан) — 5 рыбозаводов, 1 рыбоконсервный комбинат, более 20 рыбоприёмных пунктов.

В 1989 году море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море. На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляла около четверти первоначальной, а объём воды — около 10 %. К началу 2000-х абсолютный уровень воды в море снизился до отметки 31 м, что на 22 м ниже исходного уровня, наблюдавшегося в конце 1950-х. Рыбный промысел сохранился только в Малом Арале, а в Большом Арале из-за его высокой засолённости вся рыба погибла.

В 2001 году остров Возрождения стал полуостровом.

В 2003 году Южное Аральское море разделилось на западную и восточную части.

В 2008 году на узбекистанской части моря проведены геологоразведочные работы (поиск нефте-газовых месторождений). Подрядчик — компания «ПетроАльянс», заказчик — правительство Узбекистана[4].

На обмелевшем дне Аральского моря найдены остатки двух поселений и мавзолеев[5]. Мавзолей Кердери приблизительно датируется XI—XIV веками. Долгое время находился на глубине около 20 м. Также обнаружены остатки поселения XIV века Арал-Асар.

Экологические последствия

Основные статьи: Снижение уровня Аральского моря, Аралкум  Анимация из спутниковых снимков с 2000 по 2011 годы

Анимация из спутниковых снимков с 2000 по 2011 годы  2003 год. Казахстан

2003 год. Казахстан

Коллекторно-дренажные воды, поступающие с полей в русло Сырдарьи и Амударьи, стали причиной отложений из пестицидов и различных других сельскохозяйственных ядохимикатов, появляющихся местами на 54 тыс. км бывшего морского дна, покрытого солью. Пыльные бури разносят соль, пыль и ядохимикаты на расстояние до 500 км. Бикарбонат натрия, хлорид натрия и сульфат натрия переносятся по воздуху и уничтожают или замедляют развитие естественной растительности и сельскохозяйственных культур.

В 2001 году в результате падения уровня воды остров Возрождения соединился с материком. На этом острове до 1992 года действовала советская военная биохимическая лаборатория, которая испытывала бактериологическое оружие — возбудители сибирской язвы, туляремии, бруцеллёза, чумы, тифа, оспы, а также ботулинический токсин — на лабораторных животных[6]. Существуют опасения, что смертельно опасные микроорганизмы, захороненные в почве на острове, сохранили жизнеспособность, и заражённые грызуны могут стать их распространителями в другие регионы.

С 1950-х годов и по настоящее время неоднократно предлагались проекты по строительству канала для переброски вод из бассейна Оби в бассейн Аральского моря, что позволило бы значительно развить экономику Приаралья (в частности, сельское хозяйство) и частично возродить Аральское море. Такое строительство потребует очень больших материальных затрат (со стороны нескольких государств — России, Казахстана, Узбекистана) и повлечёт серьёзные экологические последствия в Сибири, поэтому о практической реализации данных проектов речи пока не идёт.

В июне 2013 года на заседании президиума РАН заместитель директора Института океанологии РАН Петр Завьялов сообщил, что процессы высыхания Аральского моря замедлились. «Анализ… показывает, что море в настоящее время подошло близко к равновесию, поскольку его зеркало столь уменьшилось, что испарение уменьшилось тоже, что даже не очень значительные остаточные речные стоки, а также подземный сток позволяет балансировать море», — сказал Завьялов. Несмотря на крайне высокую соленость воды, в Аральском море сформировалась своя экосистема. «Экосистема Арала является весьма специфической, но живой», — сказал ученый. В частности, в ходе экспедиций Института океанологии было обнаружено 40 видов фитопланктона, большая масса зоопланктона, представленного, в основном, единственным видом — рачком Artemia parthenogenetica.

В апреле 2014 года было принято решение о постройке Каспийско-Аральского канала, целью которого станет орошение земель вокруг моря и сброс дополнительных вод для восстановления Аральского моря.[источник?]

Усыхание моря несколько повлияло на климат региона, непосредственно прилегающего к бывшей акватории моря (на расстоянии до 100 км от бывшей береговой черты), который стал более континентальным: лето стало более сухим и жарким, зима — более холодной и продолжительной. С осушенной части бывшего морского дна ветрами в больших количествах на близлежащие регионы выносится пыль, содержащая морские соли, пестициды и другие химикаты.

В результате обмеления резко выросла (практически в 10 раз) солёность Большого Арала, что вызвало вымирание многих видов флоры и фауны, приспособленных к меньшей солёности. Большой Арал потерял рыбохозяйственное значение, закрыты порты[10][11][12][13][14].

Имеется ряд негативных последствий для жителей Приаралья: высокий уровень безработицы, высокая детская и материнская смертность вследствие неблагоприятной экологической обстановки.

В Каракалпакстане улучшением экологической обстановки для населения прибрежных районов Аральского моря в 1994-97 годах занимался академик Чаржоу Абдиров. Тем не менее, с узбекской стороны процесс усыхания моря наиболее активен (воды Амударьи не доходят до моря). На месте моря образовалась новая пустыня Аккум (Аралкум)[15][16].

Малый Арал

Основная статья: Малое Аральское море

Малый Арал в 2005—2006 годах

Малый Арал в 2005—2006 годах

Большинство специалистов не видят путей по восстановлению уровня всего моря, кроме советского проекта по повороту сибирских рек. В 1990-е годы решено было спасти северную часть моря (Малое море или Малый Арал).

В рамках проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и Северного Аральского моря» (РРССАМ) в 2003—2005 годах Казахстан построил от полуострова Кокарал до устья Сырдарьи Кокаральскую дамбу с гидротехническим затвором (который позволяет пропускать лишнюю воду для регулирования уровня водоёма), отгородившую Малый Арал от остальной части (Большого Арала). Благодаря этому сток Сырдарьи скапливается в Малом Арале, уровень воды здесь вырос до 42 м абс., солёность уменьшилась, что позволяет разводить здесь некоторые промысловые сорта рыб. В 2007 году улов рыбы в Малом Арале составил 1910 тонн, из них на долю камбалы приходится 640 тонн, остальное — пресноводные виды (сазан, жерех, судак, лещ, сом)[17]. Предполагается, что к 2012 году улов рыбы в Малом Арале достигнет 10 тысяч тонн (в 1980-е годы во всём Аральском море вылавливалось около 60 тысяч тонн).

Длина Кокаральской дамбы составляет 17 км, высота 6 м, ширина 300 м[18]. Стоимость работ первой фазы проекта РРССАМ составила $85,79 млн ($65,5 млн приходится на заем Всемирного банка, остальные средства выделены из республиканского бюджета Казахстана)[19]. Предполагается, что водой будет покрыта территория площадью 870 квадратных км, и это позволит восстановить флору и фауну Приаралья[20].

В Аральске ныне функционирует рыбоперерабатывающий комбинат «Камбала Балык» (производительность 300 тонн в год), расположенный на месте бывшего хлебозавода. В 2008 году планируется открыть в Аральском районе два рыбоперерабатывающих комбината: «Атамекен Холдинг» (проектная производительность 8000 тонн в год) в Аральске и «Камбаш Балык» (250 тонн в год) в Камышлыбаше[21].

Развивается рыбный промысел и в дельте Сырдарьи. На протоке Сырдарьи — Караозеке построено новое гидротехническое сооружение пропускной способностью более 300 кубометров воды в секунду (Аклакский гидроузел), благодаря чему появилась возможность обводнить озёрные системы, вмещающие в себя более полутора миллиардов кубометров воды. На 2008 год общая площадь озёр составляет более 50 тысяч гектаров (предполагается её увеличение до 80 тысяч гектаров), количество озёр в области увеличилось со 130 до 213.

В рамках реализации второй фазы проекта РРССАМ в 2010—2015 годах планируется построить плотину с гидроузлом в северной части Малого Арала, отделить залив Сарышыганак и заполнить его водой по специально прорытому каналу из устья Сырдарьи, доведя уровень воды в нём до 46 м абс[22]. От залива предполагается построить судоходный канал к порту Аральск (ширина канала по дну составит 100 м, длина 23 км). Для обеспечения транспортной связи между Аральском и комплексом сооружений в заливе Сарышыганак проект предусматривает строительство автодороги V категории протяжённостью около 50 км и шириной 8 м параллельно бывшей береговой линии Аральского моря.

Ведётся интенсивная работа по подготовке второго этапа проекта РССАМ-2 — «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение Северного Аральского моря». В июне 2010 года состоялось заседание Рабочей группы экспертов-гидротехников, представителей областных административных органов и специалистов Исполкома МФСА в Кызылорде.

Проведение технико-экономических изысканий, мониторинга и оценки результатов первой фазы проекта доказали необходимость наращивания высоты Кокаральской плотины с современной отметки 42 м до 48—50 м и осуществления сброса воды в Большой Арал через пролив в западной части Малого Арала (необходимо перемещение нынешнего водосброса из пролива Берга через залив Шевченко). Следовательно, в рамках РССАМ-2 потребуется строительство гидротехнических объектов в заливе Шевченко. По расчетам, в результате реализации данного проекта объём воды в Северном Арале увеличится с 27 км до 59 км. При достижении уровня воды 46 м и выше, море значительно приблизится к городу Аральску, бывшему порту, который в настоящее время находится на расстоянии 40 км от моря. Таким образом, по этому проекту нет необходимости строить плотину чтобы отделить залив Сарышыганак. Данный способ решает сразу несколько задач: снижается солёность воды в Малом Арале с нынешних 13—16 г/л до 2,5—3 г/л, сокращаются испарения воды, улучшается водно-химический баланс по всему морю.

Бывшие порты

Карта Аральского моря 1960 года

Карта Аральского моря 1960 года  Брошенное судно в районе города Аральска

Брошенное судно в районе города Аральска

- Аральск (Казахстан) Муйнак (Узбекистан) Казахдарья (Узбекистан)

Бывшие острова

Бывшие острова Аральского моря:

- Остров Возрождения Барсакельмес Кокарал

Заливы

Заливы и бывшие заливы Аральского моря:

- Залив Шевченко — часть Северного Арала. Большой Сарышыганак — часть Северного Арала. Залив Бутакова — часть Северного Арала. Тущибас — в настоящее время озеро. Залив Чернышёва — часть Западного Арала.

включая бывшие:

- Бозколь Аджибай Джилтырбас

Тема трагедии Арала в искусстве

- Первая казахская рок-опера 2001 года «Такыр», режиссёр Насер Кульсариев. Роман-трилогия узбекского писателя Джонрида Абдуллаханова «Барсакельмес». Художественнный фильм «Псы» раскрывает трагедию взаимоотношений человека и природы, возникшую в результате высыхания Аральского моря. Художественный фильм 2013 года «В ожидании моря» Бахтияра Худойназарова. Книга Джеймса Роллинса «Глаз Бога» (серия «Отряд Сигма», 2013 год). Проблемы Аральского моря поднимаются в фильме «Игла»[источник не указан 38 дней].

Восточно-Аральская нефтегазоносная область

Восточно-Аральская нефтегазоносная область в геологическом отношении связана с одноименным осадочным бассейном размерами 440x100x210 км и общей площадью более 80 тыс. км2.

На севере и северо-востоке бассейн ограничен Иргизской седловиной и Нижнесырдарьинским сводом; на юге — Центрально-Устюртской системой дислокаций; на западе краевым его элементом является Арало-Кызылкумская система поднятий с субмеридиональной сетью нарушений.

Основная часть Аральского бассейна расположена на бывшем дне Аральского моря и относится к юрисдикции Казахстана и Узбекистана.

Геолого-геофизические работы регионального и поискового характера начали проводиться здесь с 1960-х годов, в том числе в Аральском море с 1970-х годов.

Работы проводились эпизодически, при этом наибольшую ценность имеют выполненные в начале 21 века сейсмические исследования МОГТ, в том числе на лицензионных участках Японской Национальной Нефтяной Компании (ЯННК).

В пределах бассейна пробурен ряд глубоких скважин (Куландинская 1-П, Сев. Аральская 1-П, 2-П, Кызыл - Тюбинская 1-П, 2-Г; Косказахская 1-Г, Досанская 1-Г, 2-Г, Тунгуруксорская 1-Г, Чокусинская 2-П).

Выполненные объемы геолого-геофизических работ позволяют составить достаточно надежные представления о геологии рассматриваемой нефтегазоносной области.

Климат

В морозную погоду при незамёрзшей водной поверхности на наветренных берегах моря проявляется так называемый «снежный эффект озера»[23]

Опубликовано пользователем Valeratal