Дворец Ширваншахов

Дворец

Дворец Ширваншахов: 40°21?58 с. ш. 49°50?00 в. д. / 40.3662278° с. ш. 49.8334694° в. д. / 40.3662278; 49.8334694 (G) (O) (Я)

Дворец Ширваншахов (азерб. Sirvansahlar saray?) — бывшая резиденция ширваншахов, правителей Ширвана, построенная в Баку в период с XIII по XVI век[3] (некоторые здания, как и само здание дворца, были построены в начале XV века при ширваншахе Халил-улле I)[4]. Постройка дворца была связана с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в славившийся гаванью Баку[3]. Дворец образует комплекс, куда также входят диванхане, усыпальница ширваншахов, дворцовая мечеть 1441 года с минаретом, баня и мавзолей придворного учёного Сейида Яхья Бакуви.

В 1964 году дворцовый комплекс был объявлен музеем-заповедником и взят под охрану государства. В 2000 году уникальный архитектурный и культурный ансамбль, наряду с обнесённой крепостными стенами исторической частью города и Девичьей башней, был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дворец Ширваншахов и сегодня считается одной из жемчужин архитектуры Азербайджана[5].

Местоположение дворца

Здание дворца расположено на вершине бакинского холма, на котором расположена наиболее старая часть города, называемая крепостью. В настоящее время она окружена старинными городским стенами. Рядом со зданием дворца находится ещё несколько строений, которые имели непосредственное отношение к дворцу. Вместе с дворцом эти сооружение представляют целый комплекс. Это — шахская мечеть с минаретом, рядом с ней здание усыпальницы, «диван-хана» («судилище», так называют строение, примыкающее ко дворцу с северной стороны) и мавзолей Сейида Яхья Бакуви (так называемый «мавзолей дервиша»), находящийся к югу от дворца. Ранее около этого мавзолее стояла старинная мечеть, в настоящее время от которой сохранились руины. К строениям, находившимся при дворце, относятся и руины бани, а также овдан. Они расположены к западу от усыпальницы.

Благодаря тому, что эти сооружения находятся на вершине холма, они имеют господствующее местоположение в старом городе и видны издалека. Среди строений средневекового Баку они выделялись массивностью архитектуры, особенностью кладки и величиной[6]. Стоит также отметить, что в далёком прошлом дворец был окружён самостоятельной стеной с башнями и таким образом служил внутренней цитаделью бакинской крепости. Несмотря на то, что в настоящее время на поверхности никаких следов этой стены не сохранились, ещё в 20-ых годах XX века в северо-восточной стороне дворца можно было различить остатки, по-видимому фундаментов башни и связанной с ней части стены[6].

История дворца

Минарет шахской мечети с надписью, называющей имя Халил уллы I и дату: 845 год хиджры (1441/42)

Минарет шахской мечети с надписью, называющей имя Халил уллы I и дату: 845 год хиджры (1441/42)

На самом здании дворца никаких надписей не сохранилось. Поэтому время его постройки определяется по датам, заключённым в надписях на архитектурных памятниках, которые относятся к комплексу дворца. Надписи, которые служат этой цели, полностью сохранились только на усыпальнице и минарете шахской мечети. В обеих надписях называется имя владетеля, приказавшего воздвигнуть эти здания. Это — имя владетеля Ширвана Халил уллы I (1417—1462 годы правления). Упоминается также время постройки: на усыпальнице помечен 839 год хиджры (1435/36), на минарете шахской мечети — 845 (1441/42)[4].

Усыпальница, дворец и мечеть выстроены из одного и того же материала, теска и кладка камня одинаковы. В. Н. Левиатов приходит к выводу, что указанные сооружения и здание дворца возникли в близком между собой времени, и даже, что дворец был выстроен несколько ранее их, в первых десятилетиях XV века[4].

До 1501 года сведений о здании дворца не обнаружено. В одной же из персидских летописей рассказывается, что в 1501 году войска ширваншаха Фаррух-йессара, сына Халил-уллы I, потерпели под Шемахой решительное поражение от войск шаха Исмаила I из династии Сефевидов. В битве ширваншах Фаррух-йессар погиб; войска Исмаила I, победив под Шемахой, двинулись в Баку, осадили его и после нескольких штурмов взяли город. Тогда, по словам летописца, по приказанию шаха Исмаила I было разрушено высокое здание ширваншахов. Это выражение толковали в том смысле, что был разрушен дворец ширваншахов. Однако, В. Н. Левиатов отмечает, что это выражение, согласно духу средневековых летописей, следует понимать в том смысле, что были разрушены власть ширваншахов и их владетельные верховные права. Вполне возможно, что в обстановке, когда, после взятия Баку, в нём хозяйничали войска шаха Исмаила I, дворец был ограблен и, возможно, частично разрушен. Через некоторое время городом Баку и всей его округой, а также Ширваном стали управлять наместники, которых поставили Сефевиды. О том, кто жил во дворце и в каком состоянии он находился в первой половине XVI века, сведений не обнаружено[7].

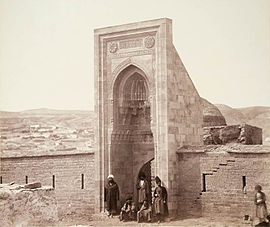

Ворота с надписью от имени султана Мурада III (Восточный портал). Фотография XIX века

Ворота с надписью от имени султана Мурада III (Восточный портал). Фотография XIX века

Во второй половине XVI века между Сефевидами и Османской империей шла война. В 1578 году турки берут Баку. От времени господства Османской империи на дворцовой территории сохранились ворота в дворцовой стене, окружающей дворец с востока. Из надписи, помещённой на портале этих ворот, следует, что они были выстроены в годы правления турецкого султана Мурада III (1574-1595). Полный текст этой надписи следующий:

![]()

В литературе упоминалось о том, что в это время во дворце жили турецкие паши[9]. Этот взгляд высказывается из того, что при дворце были построены упомянутые выше ворота[10].

Вид бакинского дворца с юго-восточной стороны. Середина XIX века. Худ. Георгий Гогенфельден[2]

Вид бакинского дворца с юго-восточной стороны. Середина XIX века. Худ. Георгий Гогенфельден[2]

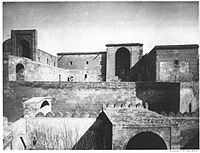

Предполагается, что с XVII века дворец опустел в том смысле, что в нём не жили какие-либо правительственные лица. Настоятель монастыря и представитель исфаганской миссии капуцинов Патер Рафаэль дю Ман в своём сочинении в 1660 году описывает дворец ширваншахов в бакинской крепости и говорит об его разрушении и запустении[11]. В 1723 году Баку подвергается бомбордировкам войсками Петра I, в связи с чем юго-восточные фасады дворца пострадали. В таком руинном состоянии дворец находился до передачи его в середине XIX века российскому военному ведомству[10].

Российское военное ведомство произвело частичный ремонт дворца. Одновременно были проведены значительные перестройки, которые приспособили дворцовые сооружения под склады военного снаряжения. Ремонтные работы, выполненные военным ведомством, наряду с восстановлением разрушенных частей, привели и к уничтожению ряда ценнейших моментов, которые были необходимы для реставрации дворца[10].

Приспособляя здание дворца под склад, военное ведомство снесло ряд стен, разделявших комнаты во втором и первом этажах, и вместо них во втором этаже поставило полуциркулярные арки, поддерживающие кровлю. Были уничтожены остатки купольных, стрельчатых и крестовых перекрытий по всем комнатам второго этажа; они были заменены плоскими балочными перекрытиями. А оконные проёмы (двусветные окна) второго этажа были заложены так, что остались лишь небольшие оконца. В первом, а также и во втором этажах были пробиты новые широкие дверные проёмы.

Вид бакинского дворца с северо-западной стороны. Середина XIX века. Худ. Георгий Гогенфельден[2]

Вид бакинского дворца с северо-западной стороны. Середина XIX века. Худ. Георгий Гогенфельден[2]

Ко второму этажу северного фасада дворца был сделан въезд, а в стене пробит огромный проём. Это было сделано для того, чтобы запряжённые лошадьми двуколки с улицы въезжали прямо во второй этаж дворца. Этими перестройками российское военное ведомство нанесло огромный ущерб дворцу, как историческому памятнику. Произведя перечисленные перестройки, военное ведомство пристроило к восточному фасаду дворца лестницу, а весь южный (или нижний) двор окружило каменной стеной с бойницами. Эта стена была поставлена из фундамента, оставшейся от старых стен, окружавших дворец[12].

Дворцовый ансамбль, ограждённый ныне возведёнными в первой половине XIX века крепостными стенами, в своё время занимал значительно большую территорию, на которой находились несохранившиеся помещения для придворной челяди и службы[13].

В 1920 году правительство Азербайджанской ССР начало принимать меры по охране памятника. Один из участников этих работ пишет: {С 1920 г. началась очистка дворца от вековых слоёв мусора и частичный ремонт, сопровождаемый археологическими разведками[14]

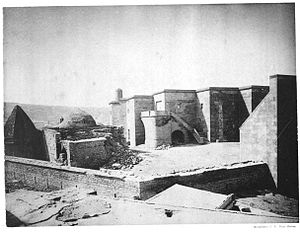

«Ханский Дворец в г. Баку» (видна «старая» мечеть и пристроенная к фасаду дворца российским военным ведомством в XIX веке лестница). Конец XIX века. Фотография Ричарда Тиле[15]

«Ханский Дворец в г. Баку» (видна «старая» мечеть и пристроенная к фасаду дворца российским военным ведомством в XIX веке лестница). Конец XIX века. Фотография Ричарда Тиле[15]

В 1924 году работы были продолжены. После больших ремонтно-реставрационных работ 1932—1934 гг., проведённых АзЦУОП совместно с Московским государственными реставрационными мастерскими по проектам, составленным архитектором Борисом Засыпкиным, здание бывшего дворца ширваншахов было предоставлено Музею истории Азербайджана АзФАН. Так как глинобитные полы были непрочными, а здание дворца предназначалось под организацию в нём музея, то во время ремонтно-реставрационных работ полы были устланы паркетом. Также во время работ из оконных проёмов были вынуты заложенные в XIX веке камни, и им был возвращён первоначальный вид. Первоначальная же планировка второго этажа не была восстановлена, в связи с тем, что в помещении предполагалось устроить музей: там где сейчас всего два зала, первоначально было восемь комнат. План же первого этажа был полностью восстановлен. Здесь сохранились старые перекрытия — своды[16].

В 1937-38 гг. под руководством археолога В. Н. Левиатова во дворце были проведены археологические раскопки и было найдено большое количество артефактов, относящихся к XII-XV вв. Некоторое время в здании дворца размещался Азербайджанский народный музей и Музее истории религии[17]. В 1960 году дворец был превращен в архитектурный заповедник, который в 1964 году был преобразован в Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Комплекс дворца Ширваншахов»[18].

В 1992 году начались новые реставрационные работы. Автором проекта реставрации комплекса дворца был Ниязи Рзаев. Началась же реставрация с тронного зала[19]. В 2000 году историческая часть города Баку Ичери-шехер, наряду с дворцом, были объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО от Азербайджана. Это были первые включённые в список ЮНЕСКО объекты, расположенные на территории Азербайджана. В 2006 году завершилась очередная реставрация дворца[20].

Почтовая марка СССР, 1990

Почтовая марка Азербайджана, 2010

Почтовая марка Азербайджана, 2010

Дворец на азербайджанской банкноте номиналом в 10000 манат

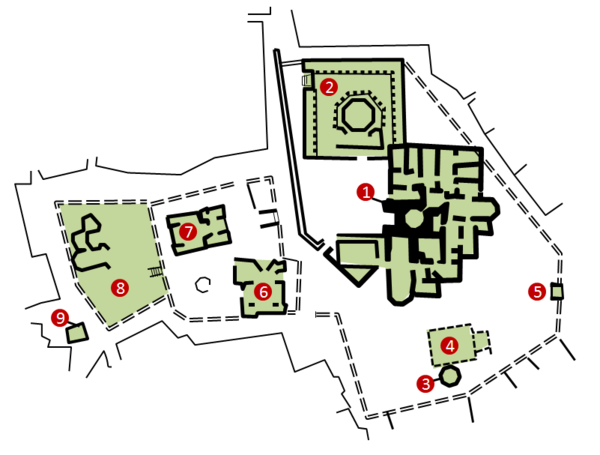

План дворца

1 — Дворец; 2 — Диван-хане; 3 — Мавзолей «дервиша»; 4 — Место разрушенной мечети; 5 — Восточный портал; 6 — Дворцовая мечеть; 7 — Усыпальница; 8 — Место бани; 9 — Овдан.

Строения и объекты дворцового комплекса

Дворец

Юго-восточный фасад дворца

Юго-восточный фасад дворца

Здание дворца не возникло единовременно. Наиболее ранней постройкой (вероятно конца XIV века) является центральная часть (восьмиугольный зал второго этажа)[21]. Примыкающая к западному фасаду часть была пристроена несколько позже. В плане дворец представляет собою сложную фигуру. Так, западный, северный и небольшая часть восточного фасадов составляют неполный прямоугольник; остальная же часть восточного фасада и весь южный фасад образованы двумя трёхгранными фонарями и ломанной линией между ними, заключающими в себе четыре прямых угла[22].

В здании дворца изначально имелись соединённые тремя узкими винтовыми лестницами 52 комнаты: 27 в первом и 25 во втором этаже[22] (в настоящее время во втором этаже 16 комнат)[17], причём планировка второго этажа в основном воспроизводила план первого этажа. Следует отметить, что центральная часть дворца (восьмиугольный зал второго этажа, вход в который украшен порталом) имеет более толстые стены. Устроенный в западном фасаде главный вход во дворец украшен высоким порталом. Лестница портала ведёт в высокий восьмиугольный парадный зал, перекрытый куполом[23]. Предполагается, что этот зал служил для приёмов. Расположенный за ним небольшой восьмиугольный вестибюль соединял зал с остальными комнатами. Щелевидные отверстия в гранях служили для переговорной связи со служебного характера нижним этажом. Залы и комнаты второго этажа более парадны. Среди них выделяются южный и восточный фасады с раскрывающими вид на залив эркерами[24]. Во втором этаже также расположены комнаты для шаха и его семьи[17].

Гладь больших каменных плоскостей дворца оттенена чередованием рядов кладки, отличающихся цветом, шириной и фактурой, а также ажуром «шебеке» — каменных решёток в небольших световых проёмах[24].

Во дворце выставлены найденные во время археологических раскопок как на территории дворцового комплекса, так и на территории исторического центра Ичери-шехер и Ширвана различные предметы быта, монеты XII-XV вв., медная посуда, оружия и украшения XIX века, музыкальные инструменты XV века. Также среди экспонатов имеются женские костюмы и вышивка XIX века, шемахинские ковры XIX века и ковёр, сотканный в XVII веке в Баку. В центре зала расположен макет исторической части города.

Главный вход во дворец

Первый этаж дворца с выставленными экспонатами

Южный зал второго этажа

Западная сторона дворца. Фотография Ричарда Тиле

- Выставленные во дворце артефакты эпохи средневековья, найденные во время археологических раскопок на территории дворца

Диван-хане

Ротонда-павильон Диван-хане

Ротонда-павильон Диван-хане

Небольшой проём, расположенный на северной стороне дворцового сада, ведёт в замкнутый дворик Диван-хане, который с трёх сторон обрамлён стрельчатой аркадой. В композиционном центре Диван-хане на высоком стилобате стоит восьмигранная ротонда-павильон. Зал этой ротонды окружён открытой аркадой того же ордера. Эллиптическое покрытие со слегка заострённой макушкой защищено снаружи гранёным каменным куполом. Западный фасад ротонды выделен украшенной арабесками[25] порталом, каннелированный полукупол стрельчатой конхи которой опирается на систему тонко промоделированных сталактитов (мукарнасы). Тимпаны и надпроёмные плоскости покрыты орнаментом. Портал ведёт в сени, соединяющие зал с размещённым в стилобате склепом и служебными комнатами, расположенными одна над другой[26].

Существует несколько версий о назначении Диван-хане. Предполагалось, что оно служило зданием для судопроизводства[27], приёмов или государственного совета[28], либо было мавзолеем[29]. В основу наиболее распространённой гипотезы положено бытующее наименование памятника, согласно которому предполагалось, что он является судилищем, либо приёмными покоями дворца, либо зданием какого либо «приказа». Черты стиля и незавершённость части отделочных работ позволяют датировать Диван-хане концом XV века, временем взятия Баку войсками Сефевидов. Особенности же плана, подземелье-склеп и содержание лапидарной надписи над входом в зал (Коран, Сура 10, стихи 26 и 27) указывают на его мемориальное назначение[30].

Происхождение оригинальной архитектурной структуры связывают и с доисламской погребальной традицией[31]. Историк Сара Ашурбейли полагает, что ещё в домусульманское время занятая Диван-ахне территория была священным местом (предполагается, что чашеобразные углубления служили для собрания жертвенной крови животных)[32].

Портал западного фасада ротонды

Двор Диван-хане

Южный вход в зал с лапидарной надписью над ней (Коран, Сура 10, стихи 26 и 27)

«Ханский дворец в Баку». Худ. Г. Гагарин, 1847

«Диван-Ханэ в Шахском дворце в Баку». Худ. Г. Гогенфельден[2]

Мавзолей «дервиша»

Основная статья: Мавзолей Сейида Яхья Бакуви

На южном дворе, рядом с дворцом, стоит построенный во второй половине XV века мавзолей, именуемый мавзолеем «дервиша» и известный погребением придворного учёного Халил уллы I Сейида Яхья Бакуви, который занимался медициной, математикой и астрологией. Мавзолей имеет восьмигранный корпус, который завершает пирамидальный шатёр. Внутреннее же убранство мавзолея состоит из подземного склепа, где расположено надгробие Бакуви, и камеры над ним. Небольшими тромпами восьмигранный объём мавзолея переходит в барабан, покрытый очерченным куполом. По сторонам мавзолея имеются три небольших оконца, высеченные в цельных плитах известняка, и, как и в старину[33], представляющие собой сквозные каменные решётки, состоящие из многолучевых звёзд. Имеющийся в северной части арочный проём соединял мавзолей с более древней мечетью[34]. По сведениям Аббаскули-ага Бакиханова, «келья, где молился он [Бакуви], училище и могила, находящиеся при мечети, названной его именем, ещё и поныне существуют»[35].

Общий вид мавзолея

Могила Сейида Яхья Бакуви в склепе мавзолея

Очерченный купол мавзолея

Ажурное окно мавзолея

«Старая» мечеть

Останки старой мечети близ мавзолея Бакуви

Останки старой мечети близ мавзолея Бакуви

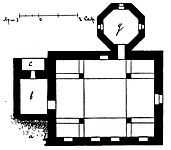

В старину к мавзолею Сейида Яхья Бакуви была пристроена мечеть, которую называли «старой» мечетью. Эта мечеть известна под названием «мечеть Кей-Кубада»[36]. Эта мечеть была построена в конце XIV—начала XV века после разрушения более древнего здания, на месте которого оно было построено[37]. Перекрывалась мечеть куполом, которая опиралась на четыре каменные колонны, стоявшие внутри мечети. Кладка мечети была перевязана с кладкой мавзолея. В 1918 году «старая» мечеть сгорела во время пожара[38]. Изображение этой мечети и краткое её описание было дано в статье побывавшего в Баку и видевшего мечеть в 1888 году Андрея Павлинова, опубликованной в 3-м выпуске журнала «Материалы по археологии Кавказа» (Москва, 1893):

![]()

В 20-х годах XX века при обследовании Е. А. Пахомовым мавзолея и руин старой мечети было установлено, что постамент, на котором стояла база одной из колонн мечети, перекрывает узкую, сделанную в земле и оштукатуренную траншейку, ведущую в помещение склепа мавзолея. В этой траншейке лежало несколько каменных надгробий. При обследовании склепа было обнаружено, что в нём находились разрозненные кости до двадцати человеческих скелетов. Кости были сложены без соблюдения каких-либо правил. Это объясняется тем, что на том месте где стоял мавзолей и вокруг него, когда-то было кладбище. А во время постройки мечети и рытья котлованов под фундаменты был нарушен ряд погребений. Кости из нарушенных могил были собраны и сложены в мавзолее, а надгробия — в траншейку. Эти надгробия не сохранились[39]. В настоящее время на месте, где стояла некогда мечеть стоят две колонны, некогда стоявшие внутри мечети, а также часть стены с крышей.

- Изображения «старой» мечети, опубликованные в журнале «Материалы по археологии Кавказа» (Москва, 1893)

Рисунок «старой» мечети и мавзолея

Поперечный разрез «старой» мечети

План «старой» мечети и мавзолея

Восточный портал

Общий вид Восточного портала

Общий вид Восточного портала

На территорию южного двора комплекса вёл так называемый Восточный портал, известный также как «Ворота Мурада». Строительством этого портала было завершено формирование ансамбля. Судя по надписи на портальной нише, портал был построен в годы занятия Баку войсками Османской империи по велению знатного бакинца Раджаб-бабы в 994 году хиджры (1585/86) зодчим Амир-шахом из Вальянкуха (предместье Тебриза). По сравнению с порталами Диван-хане и усыпальницы Ширваншахов, структура и формы портала несколько упрощены[34]. Он отличается менее богатым и изящным декором. Верхняя часть портала украшена строительной надписью на арабском языке:

![]()

Надпись имеет с обеих сторон розетки с растительным орнаментом. В нижней же части портала имеется глубокая ниша, образованная сталактитовым полукуполом. В отличие от других порталов дворца Восточный портал имеет широкий стрельчатый входной проём, похожий на ворота. Сара Ашурбейли предполагает, что это сооружение являлось входом в здание, которое не сохранилось, либо не было возведено[40].

Стрельчатый входной проём портала

Вид на портал из двора

Фотография Ричарда Тиле (конец XIX века)

Дворцовая мечеть

Вид дворцовой мечети с восточной стороны

Вид дворцовой мечети с восточной стороны

В парадной части нижнего двора расположено здание мечети с минаретом. В план мечеть прямоугольная, имеет большой зал, небольшую женскую молельню и служебные комнаты. Северный портал обращён к усыпальнице ширваншахов. Этот портал более торжествен чем восточный, который был предназначен для обитателей дворца, спускавшихся по полуподземному проходу. Двусветный молельный зал покрыт куполом на сферических парусах[41].

Михраб мечети находится в южном торце зала. Над односветной женской молельней тоже расположено купольное помещение. Оно уступает размерами куполу зала и повторяет его очертания. На фоне призматического объема, завершенного двумя куполами со слегка заостренными скуфьями чётко рисуется глубоко затененный проём портала мечети[41].

Над северо-восточным углом мечети возвышается минарет, заканчивающийся сталактитовым карнизом, поддерживающим балкончик, который имел прежде каменный барьер. Стоит также отметить тонко промоделированны детали сталактитов шерефе. Надпись опоясывает минарет ниже сталактитового карниза. Она исполнена шрифтом «насх» и содержит следующую надпись[42]:

![]()

Надпись говорит о построении минарета, но не мечети, которая была построена в более раннее время. Это подтверждает отсутствие на ней декорированного богатого портала и художественных надписей[43].

«Ханский дворец в Баку». Худ. Г. Гагарин, 1847

Надпись на арабском, опоясывающая минарет мечети

Главный (северный) вход в мечеть

Большой зал мечети

Усыпальница

Рядом с шахской мечетью в нижнем дворике, в стене, отделяющей нижнюю площадку от верхней расположено здание усыпальницы Ширваншахов, так называемое «Тюрбе»[44]. Это здание расположено прямо напротив входа, перекрытого стрельчатым сводом. Гладкая стена фасада облицована бакинским известняком с тщательной пригонкой швов. Над зданием возвышается богато декорированный портал в усыпальницу. Этот портал повторяет композиционный приём портала Диван-хане, но по сравнению с последним трактован несколько проще (сталактитовый свод состоит только из четырёх рядов сталактитов, боковые стенки решены гладко, без ниш, а во входном проёме орнаментированы только тимпаны арок, над которыми высечены в два ряда надписи[45] шрифтом «насх» — кораническая (сура XII, стих 92-й) и хадис).

Опубликовано пользователем Valeratal