Ярославль

Ярославль — один из немногих провинциальных городов России, в застройке которого представлены все магистральные направления русской архитектуры XVI—XX веков[159]. Исторический центр города, на территории которого располагается 140 памятников архитектуры[160], с 2005 года является одним из 24 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России по критериям II — застройка центра Ярославля, сложившаяся в XVII—XVIII веках (радиальный городской план, церкви и гражданские строения) является выдающимся примером взаимного культурного и архитектурного влияния между Западной Европой и Россией, и IV — выдающийся пример градостроительной реформы императрицы Екатерины Великой, осуществлявшейся по России между 1763 и 1830 годами[161].

Планировка, градостроительство

Основная статья: Исторический центр Ярославля См. также: Список улиц Ярославля

Современная планировка центра Ярославля начала складываться в конце XVIII века, с началом воплощения регулярного плана, подготовленного, вероятно, И. Е. Старовым[49][162] и одобренного в 1778 году Екатериной II. Ранее, в 1769 году императрица уже утверждала другой регулярный план города, но он вызвал недовольство у местного купечества и воплощения не получил[163]. В основе плана застройки лежали элементы лучевой и полурадиальной планировки с улицами, направленными в сторону важнейших архитектурных доминант — церквей, башен, при этом улицы в целом повторяли направления старых средневековых проездов[9]. Текст регулярного плана, в частности, гласил[163]:

«В Земляном городе, в набережной по Волге реке, против Рубленого города и вокруг главной площади, строить домы каменные, сплошные, вышиною в шестнадцать аршин, в три этажа… В прочих кварталах Земляного города строить каменные… в два этажа, вышиной в десять аршин… За Земляным городом, на местах, прикрытых красною краской, полагается каменное строение в два этажа… По берегу реки Которосли, по Угличской дороге, по Романовской дороге, около площадей — деревянные строения на каменном фундаменте… Крышу крыть на каменном — железом и черепицей…»

Центром планировки посада стала церковь Ильи Пророка, около неё была создана Ильинская площадь, на которой были построены административные здания, также были устроены Плацпарадная (Демидовский сквер) и Соборная (ныне Челюскинцев) площади. Центральная часть города застраивалась зданиями в стиле классицизма, формировались кварталы рядовой застройки, была обустроена набережная Волги[9].

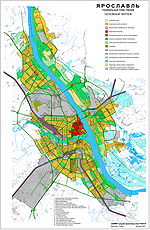

Основной чертёж действующего Генерального плана города

Основной чертёж действующего Генерального плана города

В годы советской власти (1936—1937 годы) под руководством архитектора Л. А. Ильина был подготовлен новый генплан развития города, который предусматривал развитие исторически сложившейся планировки и возведение крупных жилых массивов к западу от исторического центра, на левом берегу Волги и за Которослью. Город получил целые кварталы жилых и культурно-бытовых зданий. В 1971 году был принят очередной генплан (институт «Ленгипрогор», архитектор Г. А. Бобович и др.), предусматривавший освоение значительных территорий на север от центра вдоль правого берега Волги и в Заволжье, строительство крупных жилых массивов (Брагино, Красный Бор)[9].

В 2006 году муниципалитетом был принят генеральный план города, действующий по сей день. Генплан предусматривает освоение незанятых площадей во Фрунзенском, Дзержинском и Заволжском районах города, реконструкцию кварталов с ветхим жильём, застроенных в середине XX века, развитие общественно-деловых зон во всех районах. В целях сохранения исторического ядра упор должен делаться на вынесение «зон обслуживания» в периферийные районы, на вынесение транспортных потоков из центра. Предусмотрено продолжение строительства обхода центральной части города по юго-западной окружной дороге, возведение третьего автомобильного моста через Волгу (в юго-восточной части города), а также строительство автодорожных развязок. Намечена серьёзная реконструкция инженерных сетей, коммуникаций[164]. В 2008 году генеральный план был отчасти изменён.

Ярославль не обошли стороной негативные тенденции российского градостроительства постперестроечного периода: серьёзное беспокойство жителей вызывает точечная застройка дворов в старых районах, уничтожение зелёных зон[165][166], разрушение исторических строений под видом их «реконструкции»[167]. Серьёзную полемику вызвало «воссоздание» на Стрелке Успенского собора, разрушенного в 1937 году: построенный храм по высоте значительно превышает историческое строение. Представители ЮНЕСКО высказывали опасение в связи с тем, что это строительство, ведущееся в самом центре охранной зоны, может исказить исторический облик города[168][169][170]. Также специалисты обращали внимание на тот факт, что ряд объектов, построенных к 1000-летию Ярославля (новый мост через Которосль, гостиница в Первомайском переулке и др.), нанёс ущерб исторической среде города[171][172].

Памятники архитектуры

Основная статья: Архитектура Ярославля См. также: Объекты культурного наследия федерального значения на территории Ярославля

Каменное строительство велось в Рубленом городе и Спасо-Преображенском монастыре ещё в домонгольскую эпоху; единственным напоминанием об этом ныне служат очищенные от штукатурки фрагменты домонгольской кладки в апсидной части церкви Ярославских Чудотворцев[38]. Строительные работы возобновились с присоединением города к Московскому государству в царствование Ивана III. Этим временем датируется трёхглавый собор Спасо-Преображенского монастыря с уникальным ансамблем стенописи грозненского времени и по-средневековому суровая монастырская трапезная[38].

Наиболее значительные приходские храмы

- Церковь Николы Надеина (1621) Церковь Рождества Христова (1644) Церковь Ильи Пророка (1652) Церковь Иоанна Златоуста (1654) Церковь Варвары Великомученицы (1658) Церковь Спаса на Городу (1672) Церковь Николы Мокрого (1672) Церковь Михаила Архангела (1682) Церковь Иоанна Предтечи (1687) Церковь Петра и Павла на Волге (1691) Церковь Богоявления (1693)

В XVII веке архитектура Ярославля даже в большей степени, чем других городов Верхневолжья, сохраняет и развивает архаические черты традиционной церковной архитектуры, чуждые «огненному стилю» московского узорочья. Состоятельные прихожане возводят на собственные средства десятки каменных четырёхстолпных храмов, типологически напоминающих древнерусские соборы более раннего времени, с затейливо расположенными приделами и галереями, а также крупным выразительным луковичным пятиглавием[173].

До революции ярославские храмы славились своим внутренним убранством — богатством церковной утвари, резными золочёными иконостасами петровской эпохи, редкостным подбором старинных икон и колоколов[44]. Несколько поколений ярославских изографов, вдохновлявшихся сюжетами «Лицевой Библии» Пискатора, покрыли внутренние стены ярославских храмов декоративными полосами динамичной фресковой живописи с яркими красками и повествовательным уклоном[173]. Почти в каждом приходе имелась отдельно стоящая колокольня, шатровая или ярусная; их вершины придавали городу неповторимый «зубчатый» силуэт.

Помимо культового зодчества, «золотой век» Ярославля оставил по себе крепкие монастырские стены, несколько массивных башен, памятники гражданского зодчества — такие как Митрополичьи палаты[49]. В памятниках этой эпохи стремление к верности заветам православных предков сочеталось с освоением заимствований из столицы, Западной Европы и даже Средней Азии[49]. Произведения ярославской архитектуры XVII века стали лебединой песней древнерусского зодчества и послужили одним из основных источников псевдорусского стиля 2-й половины XIX века[49].

В правление Петра I привычные для ярославцев шатровые колокольни сменяются ярусными, происходит отказ от четырёхстолпия и крупного пятиглавия, церкви начинают на московский манер строиться кораблём[49]. В город проникает эстетика барокко в таких своих проявлениях, как московское (больничная церковь Толгского монастыря), петербургское (церковь Петра и Павла в усадьбе Затрапезновых), украинское (церковь Пятницы в Калашной), растреллиевское (дом Вахрамеева)[49]. Начинается строительство промышленных предприятий.

Рядовая городская застройка формируется после перепланировки городского центра в царствование Екатерины II. Храмы более раннего периода служат в ней градостроительными доминантами, на которых замыкаются основные улицы[49]. К числу жемчужин провинциального классицизма относятся такие разнообразные по назначению постройки и сооружения, как присутственные места, гостиный двор, Семёновский мост, беседка Некрасова, Демидовский столп[174]. Многие из зданий эпохи классицизма спроектировал местный архитектор П. Я. Паньков.

Вторая половина XIX и начало XX веков оставили на территории города ряд зданий, выстроенных в псевдорусском стиле (культовые постройки Н. И. Поздеева, здания бывшей глазной лечебницы, художественного училища и т. д.), в духе неоклассицизма (дом Рожкова, здание театра Волкова) и модерна (дом Кнопфа, отель «Бристоль», кинотеатр «Горн», пожарная каланча 1911 года)[174].

После прихода Советской власти акцент в строительстве сместился на многоквартирные жилые дома. В довоенные годы строятся конструктивистские «соцгородки», «дома с арками», позднее стилистика возводимых зданий обретает черты сталинского неоренессанса. Во второй половине XX века набирает размах массовое жилое строительство; среди немногих примечательных объектов этого периода можно отметить комплекс Речного вокзала с часовой башней и здание Обкома КПСС. Параллельно шёл процесс уничтожения культовых строений: за годы советской власти Ярославль утратил не менее 30 церквей, по большей частью допетровской постройки[175][176][177].

Памятники монументального искусства

См. также: Список памятников Ярославля

На улицах и площадях Ярославля стоит целый ряд памятников и монументов, среди которых Демидовский столп, памятник Фёдору Волкову, памятник Николаю Некрасову, памятник Ярославу Мудрому, памятник жертвам белогвардейского мятежа и др. К празднику тысячелетия города на Стрелке у места слияния Волги и Которосли возведён памятник 1000-летию Ярославля (высказываются мнения, что массивный монумент испортил вид на исторический ансамбль в Коровниках)[172].

Спорт

Ярославль — город с давними спортивными традициями, здесь активно развивается профессиональный спорт. В частности, команда «Локомотив», трёхкратный чемпион России (1997, 2002, 2003), представляет город в Континентальной хоккейной лиге. В первом дивизионе чемпионата России по футболу выступает городская футбольная команда «Шинник». В Суперлиге чемпионата России по волейболу среди мужчин город представлен командой «Ярославич». В 2013 году в городе создана первая команда по американскому футболу "Rebels" ("Бунтари"), принимающая участие в Чемпионате России [178].

Серьёзное развитие получил массовый спорт, с 2006 года реализуются городские целевые программы по развитию физкультуры и спорта (в их рамках были открыты 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, 2 крытых катка с искусственным льдом, легкоатлетический манеж, 12 мини-футбольных полей с искусственным покрытием). Среди спортивных сооружений, действующих в городе, — стадион «Шинник», культурно-спортивный комплекс «Арена 2000», стадион «Славнефть», спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант», стадион «Спартаковец», несколько бассейнов, легкоатлетический манеж. Функционирует целый ряд детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, а также множество спортивных секций при образовательных учреждениях[179][180].

Международные отношения

Дом российско-германской дружбы в Ярославле См. также: Памятный знак городам-побратимам (Ярославль)

Дом российско-германской дружбы в Ярославле См. также: Памятный знак городам-побратимам (Ярославль)

Список городов-побратимов Ярославля в порядке подписания договора о сотрудничестве[181]:

В Ярославле есть дома дружбы с Германией, Францией и Англией. Ярославль является членом международных организаций[183]:

- Международная ассоциация «Породнённые города»; Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ; Евроазиатское региональное отделение Всемирной организации «Объединённые города и местные власти»; Евразийское региональное отделение Организации городов Всемирного наследия.

В 2003 году город получил флаг ЕС за развитие международных отношений.

Из российских городов Ярославль имеет соглашение об экономическом и социально-культурном сотрудничестве с Петрозаводском (подписано в 2003 году)[184].

Ярославль в искусстве

...Не знаю, прав ли я, не прав ли,Не по указке я люблю.За то, что вырос в Ярославле,Свою судьбу благословлю!

Михаил Кузмин, январь 1916[185]

С дореволюционным Ярославлем связано творчество таких литераторов, как В. И. Майков, Н. А. Некрасов, Л. Н. Трефолев, М. А. Кузмин; каждый из них посвятил городу стихи[186]. Под городом расположена усадьба Некрасова «Карабиха», где каждое лето проводится праздник поэзии[187]. Среди поэтических произведений о Ярославле — стихотворения «Городок» Некрасова (отрывок из поэмы «Несчастные», 1856), «На Волге» Л. Собинова (1929), «Я знаю вас не понаслышке…» М. Кузмина, «Ты проходишь походкой плавной…» Л. Ошанина (1973), старинная народная песня «Ах ты, батюшка, Ярославль город!» и др.[188]

С Ярославлем связано действие романов «Война и мир» Л. Н. Толстого и «Два капитана» В. Каверина; на Волжской набережной туристам даже показывают дом Болконского. Город упоминается во второй части «Робинзона Крузо» Д. Дефо, а в его окрестностях Михаил Кузмин поместил действие повести «Крылья». Из западных писателей в Ярославле бывали Александр Дюма-отец и Жан-Поль Сартр[189].

Ярославль в живописи XIX века

- «Марина Мнишек с отцом под стражей» М. П. Клодта «Крестный ход в Ярославле» А. П. Боголюбова «Могила на Волге» А. К. Саврасова «Паперть церкви Иоанна Предтечи в Толчкове» В. В. Верещагина

Ярославль — крупнейший центр провинциальной портретной живописи XVIII—XIX веков; только в местном музее можно увидеть портреты кисти Николая Мыльникова и Дмитрия Коренева — художников, которых широкой публике открыл Савва Ямщиков[190][191]. Город эпохи классицизма изображён на многочисленных пейзажных акварелях И. М. Белоногова и П. П. Свиньина. В Карабихе подолгу работал анималист Н. Е. Сверчков[192].

В Ярославле снимался ряд фильмов и телесериалов[193], в том числе «Афоня» кинорежиссёра Георгия Данелия (1975) — в городе установлен памятник главным героям картины[194]. Также среди фильмов и сериалов, снимавшихся в Ярославле[195][196][197][198]: «Чистое небо» Г. Чухрая, «Женщины» П. Любимова, «Большая перемена» А. Коренева, «Экипаж» А. Митты, «Вор» Павла Чухрая, «Доктор Живаго» А. Прошкина, «Морфий» А. Балабанова, «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии. В городе живёт и работает лауреат премии «Оскар», член Американской киноакадемии А. К. Петров[199]. В Знаменской башне с начала 1960-х действует народная киностудия Рэма Юстинова «Юность»[200][201].

Известные люди

См. также: Категория:Персоналии:Ярославль  Музей-заповедник Н. А. Некрасова в бывшей голицынской усадьбе Карабиха под Ярославлем

Музей-заповедник Н. А. Некрасова в бывшей голицынской усадьбе Карабиха под Ярославлем

Ярославль — родина целого ряда известных людей, среди которых — индолог Герасим Лебедев[202], поэтесса Каролина Павлова, математик Александр Ляпунов[203], химик Николай Зефиров, оперный певец Леонид Собинов[204], конструктор вооружений Борис Шавырин[205], создатель Театра на Таганке Юрий Любимов, музыкальный критик Артемий Троицкий[206], олимпийский чемпион Максим Тарасов. В разное время в Ярославле жили и работали: «архитектор перестройки» Александр Яковлев[207]; актёры: Фёдор Волков, Иван Дмитревский, Любовь Орлова[208]; литераторы: Константин Бальмонт, Александр Беляев и Максим Богданович; историк Михаил Владимирский-Буданов; математик Андрей Колмогоров[209]; основоположник научной педагогики Константин Ушинский; популяризатор охоты Леонид Сабанеев; композитор Сергей Ляпунов; художники: Фёдор Зубов и Дмитрий Плеханов; архитектор-реставратор Пётр Барановский[210]; фотограф И. Ф. Барщевский[211]; первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова; военные: Андрей Курбский и Павел Батов; церковные деятели Тихон (Белавин) и протоиерей Борис Старк.

Опубликовано пользователем Valeratal